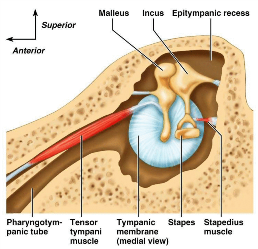

Gli acufeni (in inglese Tinnitus) sono sensazioni di fischi o ronzii, fruscii, soffi e pulsazioni riferiti all’orecchio (ad uno o a entrambi) non generati nell’ambiente (cioè in assenza di uno stimolo sonoro) percepite solo dal paziente. Si possono distinguere acufeni “ soggettivi”, quando non percepibili da un esaminatore, e acufeni “oggettivi“, riconoscibili dall’esaminatore, che possono ricondursi a una causa periferica (in questi casi si parla anche di suoni corporei, come per gli acufeni causati da conflitti vascolo-nervosi). Tra le varie possibili cause individuate, vi sono le affezioni dell’orecchio esterno, come un banale tappo di cerume; patologie dell’orecchio medio, come otiti catarrali acute e croniche, otosclerosi stapedio-ovalare, o problemi muscolari (mioclono dello stapedio, mioclono palatale, tuba d’Eustachio beante).

L’acufene d’origine neurosensoriale può essere causato da patologie del recettore periferico (orecchio interno), delle vie e dei centri uditivi o di entrambi i sistemi. Le affezioni della coclea e del nervo acustico sono causate principalmente da patologie vascolari, esposizione a rumore (ipoacusia da trauma acustico acuto o cronico), farmaci detti ototossici (es. alcuni antibiotici), età (presbiacusia), malattie degenerative (labirintopatie tossiche, Sindrome di Menière), dismetaboliche e neoplastiche (neurinoma del nervo VIII), malattie autoimmuni. Sebbene esistano esami per misurare intensità e frequenza degli acufeni è da notare che la stragrande maggioranza di soggetti con acufeni ha un audiogramma normale e pertanto diviene indispensabile l’interpretazione clinica anamnesitca del rumore anche con questionari clinici basati su scale di valutazione soggettive (VAS). Gli acufeni sono associati ai DCCM (acufeni da disturbi temporo mandibolari) in una percentuale di casi variabile tra il 25% e il 65% secondo la letteratura scientifica, discordanza originata dalla mancanza di conoscenza del meccanismo di associazione delle due malattie. Clinicamente oltre alla grande differenza nel tipo e nelle caratteristiche del suono o del rumore percepito si osserva spesso l’associazione di otocongestione. Questa associazione tra malattie è possibile per il comune sviluppo embriologico dell’orecchio medio con il sistema trigeminale della mandibola. Si sospetta questa origine se si osservano sintomi associati di alterazione del movimento mandibolare, rumori alle articolazioni temporo mandibolari, dolori facciali e mandibolari, otalgia e dolori cervicali. Prova TMD CARE analisi autovalutazione sintomi DCCM. In caso di punteggio positivo per i DCCM è possibile associare gli acufeni presenti agli altri sintomi disfunzionali e miofasciali come unica manifestazione patologica trattabile con terapia gnatologica

Gli acufeni sono associati ai DCCM (acufeni da disturbi temporo mandibolari) in una percentuale di casi variabile tra il 25% e il 65% secondo la letteratura scientifica, discordanza originata dalla mancanza di conoscenza del meccanismo di associazione delle due malattie.

Gli acufeni (in inglese Tinnitus) sono sensazioni di fischi o ronzii, fruscii, soffi e pulsazioni riferiti all’orecchio (ad uno o a entrambi) non generati nell’ambiente (cioè in assenza di uno stimolo sonoro) percepite solo dal paziente. Si possono distinguere acufeni “ soggettivi”, quando non percepibili da un esaminatore, e acufeni “oggettivi“, riconoscibili dall’esaminatore, che possono ricondursi a una causa periferica (in questi casi si parla anche di suoni corporei, come per gli acufeni causati da conflitti vascolo-nervosi). Tra le varie possibili cause individuate, vi sono le affezioni dell’orecchio esterno, come un banale tappo di cerume; patologie dell’orecchio medio, come otiti catarrali acute e croniche, otosclerosi stapedio-ovalare, o problemi muscolari (mioclono dello stapedio, mioclono palatale, tuba d’Eustachio beante). L’acufene d’origine neurosensoriale può essere causato da patologie del recettore periferico (orecchio interno), delle vie e dei centri uditivi o di entrambi i sistemi. Le affezioni della coclea e del nervo acustico sono causate principalmente da patologie vascolari, esposizione a rumore (ipoacusia da trauma acustico acuto o cronico), farmaci detti ototossici (es. alcuni antibiotici), età (presbiacusia), malattie degenerative (labirintopatie tossiche, Sindrome di Menière), dismetaboliche e neoplastiche (neurinoma del nervo VIII), malattie autoimmuni. Sebbene esistano esami per misurare intensità e frequenza degli acufeni è da notare che la stragrande maggioranza di soggetti con acufeni ha un audiogramma normale e pertanto diviene indispensabile l’interpretazione clinica anamnesitca del rumore anche con questionari clinici basati su scale di valutazione soggettive (VAS).

Clinicamente oltre alla grande differenza nel tipo e nelle caratteristiche del suono o del rumore percepito si osserva spesso l’associazione di otocongestione. Questa associazione tra malattie è possibile per il comune sviluppo embriologico dell’orecchio medio con il sistema trigeminale della mandibola. Si sospetta questa origine se si osservano sintomi associati di alterazione del movimento mandibolare, rumori alle articolazioni temporo mandibolari, dolori facciali e mandibolari, otalgia e dolori cervicali. Prova TMD CARE analisi autovalutazione sintomi DCCM. In caso di punteggio positivo per i DCCM è possibile associare gli acufeni presenti agli altri sintomi disfunzionali e miofasciali come unica manifestazione patologica trattabile con terapia gnatologica.

Una possibile spiegazione è data dal coinvolgimento secondario del muscolo tensore del timpano all’interno della disfunzione muscolare da DCCM perché questo muscolo è innervato dal nervo trigemino insieme a tutta la muscolatura masticatoria. Quando viene contratto il tensore del timpano, si ha lo spostamento in senso mediale del martello e quindi si avrà una maggiore tensione della membrana del timpano. Questo muscolo è innervato da un ramo del nervo mandibolare del trigemino. Embriologicamente, questo muscolo deriva dalla I tasca dell’apparato faringeo. Rimane probabilmente coinvolto anche il muscolo pterigoideo esterno che governa il movimento articolare temporo mandibolare, come dimostrato da un lavoro sperimentale in cui l’anestesia del muscolo pterigoideo esterno cancellava gli acufeni nel 70%-90% dei casi.